|

||||||

■今月のコラム

|

テーマは・・・「サイナスリフトって??」です。 |

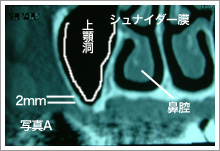

こんにちは、岸川です 先週、歯科医療従事者とは、全く関係の無い、ある意味只の素人さんから、歯科相談を受けました。 ということで、今月のコラムは、ハイレベルな知識欲を持たれている方々の為に“サイナスリフトって??”です。歯医者相手でもかなりアドバンスコースなので、ちょっと、難しすぎると言われるかもしれませんが、いきますね。 まずサイナスリフトっていうのは、サイナス=上顎洞=上アゴの奥のほうにある空洞、リフト=挙上なので、上アゴの骨が薄い時に、インプラントを固定できるように、シュナイダー膜(上顎洞内の粘膜)を剥離挙上しその薄い骨との間に造骨材を入れる作業です。 まず、症例です。

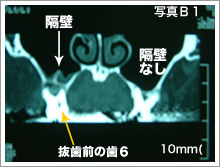

条件とは、シュナイダー膜にも個人差がありまして、すぐ破れるものと、そうでないものがあります。骨が折れやすい人とそうでない人がいる様に、普段の食生活が大きく関係していると思います。また、あとに出てきますが、上顎洞内の隔壁の有無も重要条件です サイナスリフトに関しましては、第一人者であるスティーブン・ウォレスが2006年アメリカ歯周病学会年次総会での講演の中で、1996年のコンセンサスレポート(日本の歯医者のインプラントのホームページは、この10年以上も前のレポートを元に作られたものが殆どです。)以降の世界中の論文データをまとめ、6000症例以上の側壁開創式サイナスリフト症例に関しての統計を発表しております。その中で、術中のシュナイダー膜の穿孔(偶発的に破れる)率は、スタディーグループにより差異がありますが、14%〜56%の範囲、機能後(かぶせ物を装着した後)の1年以上のインプラント生存率は92%という数字をスティーブン・ウォレスは提示しております。 岸川歯科で、前述の欧米のデータより遥かに良い数字が出るのは、側壁開創量一つをとっても、欧米では、うずら卵大程開けるのが、日常茶飯事なようですが、当院では鍵穴程度です。オペの繊細さの違いが、そのまま、数字に現れていると思います。 また、シュナイダ−膜穿孔時のフォローアップも年々、改良されて来てはおりますが、側壁開創式サイナスリフトがらみでインプラントを10本植えてかぶせ物を装着できたとしても、そのうち1本は1年以内に植え直す必要がある現実は全世界共通ですし、かぶせ物を装着できるまでにもこぎつけないものも加えると、世界平均で“側壁開創式サイナスリフトがらみでインプラントを10本植えると2本弱は1年以内に再トライが必要”というのが現実なようです。そうして苦労して得られた増骨部の骨への転換率も平均15%というデータで、分類ではタイプ4(スカスカの骨です)で、元々の皮質骨(表面部2〜3ミリの硬い骨)の状態が予後を大きく左右するのが現実のようです。 以下3例は先月、日本歯科先端技術研究所大阪での症例発表の中で用いたものです。

今月は、キャパの関係で1例目だけ提示しました。2例目以降は来月にしたいと思います。 ではまた来月。

岸川歯科 院長 岸川 裕 |

医療法人 岸川歯科 大阪府堺市堺区一条通17-18

TEL:072-221-0506 FAX:072-222-7282

岸川歯科 鳳診療所 大阪府堺市西区鳳東町4-308-1

TEL/FAX:072-272-0796

2007年9月のコラム

2007年9月のコラム 写真A1は今日先程オペした患者さん(63歳女性)のものです。76部サイナスリフト・同時764インプラント埋入のケースです。これは、シュナイダー膜(上顎洞粘膜)の状態もよく、骨厚が1〜2ミリしかないですが、皮質骨の状態も良かったため、30〜40分のオペ時間で終了致しました。術後が、写真A2です。条件さえそろえば、オペの精度・スピードはこんな感じです。

写真A1は今日先程オペした患者さん(63歳女性)のものです。76部サイナスリフト・同時764インプラント埋入のケースです。これは、シュナイダー膜(上顎洞粘膜)の状態もよく、骨厚が1〜2ミリしかないですが、皮質骨の状態も良かったため、30〜40分のオペ時間で終了致しました。術後が、写真A2です。条件さえそろえば、オペの精度・スピードはこんな感じです。

まず1例目です。

まず1例目です。