|

||

■今月のコラム

|

テーマは・・・「歯科レントゲンの被爆はどうなん??」です。 |

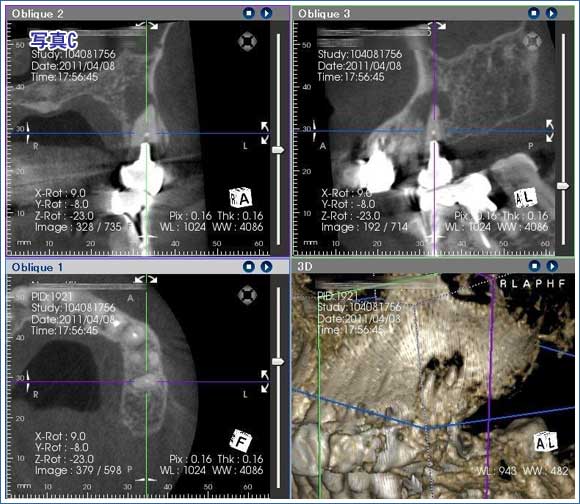

こんにちは、岸川です。 福島原発事故では目に見えない放射線というものを相手に、収束の糸口も未だ見えて来ず不安ばかりが募ります。正しい知識を得ようにも、情報が錯綜し混乱しているようなので、今月はそのあたりも絡めレントゲン被曝というものを取り上げていこうと思います。 “歯科レントゲンの被爆はどうなん??”です。単位 まず最初に知って頂きたいのは放射線の量を表す単位についてです。 今回の福島第一原発事故では 今回の原発事故直後報道された被曝の安全基準値は1年間で100mSvでした。 日常生活では 宇宙から降り注ぐ宇宙線や地中から放射される放射線などをあわせた自然放射による被曝は、 歯科レントゲンでは 写真Aの小さいデンタルレントゲンで1枚0.01 mSv。

それでは福島原発事故後安全基準値となっている被爆線量を歯科レントゲンの被曝線量と比較してみるとどうでしょうか。 1年間で100mSv(ICRPの安全基準値)を、歯科レントゲンで同量浴びようと思うとデンタルレントゲン10,000枚を撮ることになり、1日27〜28枚を1年365日毎日延々撮り続ける計算になります。 さすがにこれだけの量のレントゲンを毎日撮り続けると考えると、いくらICRPや放射線の権威がテレビに登場して“大丈夫だ、安全だ、”と云っても何ら保証をしてくれる訳ではないので、放射線を浴び続けなければならない人達にとっては精神的にも滅入るでしょうし、ガンには罹らないにしても心が病んでしまいそうです。 ただ、1年間に10,000枚のデジタルレントゲンを撮ることの安全性には、直感的に疑問を感じます。(モチロン、撮ったことも、撮ることもないですが・・!) まとめ 歯科レントゲンでは、取るに足りないリスクとみなすことができますが、医科の造影型CTでは1回の撮影で10mSvをはるかに超えるものもあり、特に意味も無いのに撮影することは避けなければいけません。 今月も安心・安全・良質・スピーディーな治療を望まれる方たくさんお待ちしております。 当院では4月より診療器具の多様化に対応するため減圧式高圧蒸気滅菌器を導入致しました。従来の減圧機能の無い高圧蒸気滅菌器では、121℃の高圧蒸気で器具を滅菌するのですが、細管状の器具では中に水分等が残っている場合そこへは蒸気が入っていかないので滅菌が不十分になる恐れがあります。

岸川歯科 院長 岸川 裕 |

医療法人 岸川歯科 大阪府堺市堺区一条通17-18

TEL:072-221-0506 FAX:072-222-7282

岸川歯科 鳳診療所 大阪府堺市西区鳳東町4-308-1

TEL/FAX:072-272-0796

2011年5月のコラム

2011年5月のコラム